新闻实验室会员通讯(700)十年回溯:我的学术起步与探索

早期是踉跄和挣扎,中期是犹疑和拧巴,最近两年才终于开始对学科的“主流”有了更平视的视角,以及批判的勇气。

目录

【按】本期会员通讯开放免费阅读,你可以分享这个网址给朋友:https://newsletter.newslab.info/my-academic-journey-10-years/

这是新闻实验室会员通讯的第700期,也是会员计划差不多7周年的日子。非常感谢各位会员朋友的陪伴和支持,让这个小小的项目又走到了一个新的小小里程碑。

和之前一样,我想在满百期的时候写些和平时不太一样的内容。在第600期的时候,我总结了“影响我思维的10个概念”,得到了一些朋友的鼓励,他们表示还想要继续看我总结新的影响我思维的概念。不过,我也很难在一年左右的时间里就接触到那么多深刻影响我的新概念,所以这个选题要放到若干年之后再继续了。

今天,借着700期的时间节点,我想回顾一下自己的学术起步历程。2013年8月,我开始在美国读博士,迄今整整10年了。10年前,我是一个几乎什么都不懂、踉踉跄跄迈进学术圈的博士生;而现在,我虽然有了博士学位、已经在助理教授的职位上工作了4年,甚至要开始带博士了,但我内心深深知道,我依然是一个有着许许多多无知和困惑的新手菜鸟。

在学术这条漫长的道路上,10年真的只够起步的。因此,我接下来将要回顾的这段历程,不是什么成功经验的分享,不是什么人生导师的建议,而是一段充满了挣扎、碰壁、焦虑与自我怀疑的自述。对于准备进入或者刚刚进入学术圈的年轻人来说,这段经历或许能让你们有一点点共鸣和启发;对于学术圈之外的朋友们来说,就当听一个来自其他行业的真实故事吧(长文预警)。

踉踉跄跄的开始

2012年下半年,我做出了“改行”的决定。当时,我在《南方周末》做了两年多的记者,有一些自己还算满意的作品,报社内部的业务氛围也还不错,但大家已经能够明显感受到,做事的空间完全不及以往。后来发生在2013年1月初的新年献辞事件,就是这种压力的一次大爆发。

心生去意的我,选择了进入学术界。原因大概有两方面:一是性格,那时的我感觉自己在“江湖气”甚浓的媒体界其实是个异类,经常被人说“书生气”太浓(当然回过头看,其实媒体人本来就应该是多元的,也并不是所有人都“混江湖”,只不过“江湖侠客”是当时被认可的新闻人的主流范式)。我也一直对大学老师的职业非常感兴趣,而这基本上就意味着要读博士、进入学术圈。

第二个原因是对新闻节奏的不满足。虽然在《南方周末》做的已经是深度报道,但一般来说操作时间只有一两周,到底有没有对要报道的事情了解清楚呢?心里其实有些发虚,所以总想着能不能花更长的时间去研究一些事情。那时我觉得学术界在“把问题研究透彻”这个事情上很有优势。实际上,我从2011年11月开始就在和一些小伙伴一起做一个叫“政见CNPolitics”的项目,定位就是介绍社会科学界的研究成果。所以也可以说,我的学术之路早就埋下了伏笔。(当然,进了学术界之后,我又发现自己始终还是有一颗新闻心,所以还是在不务正业地搞各种媒体向的项目,不亦乐乎。)

总之,在2012年下半年的时候,我去考了托福,然后拿着读研期间考的、分数依然有效的GRE开始申请美国博士(至于为什么读研期间考了GRE,可能又是一个伏笔吧,或者是读研太闲了)。对于要学什么专业、做什么研究,我只有一些非常模糊的想法——和中国的媒体与政治相关吧,因为这始终是我最关心的议题,也和我作为时政记者的工作似乎直接“对口”。

大致搜索了一下之后,也许我要研究的方向叫做“政治传播(political communication)”?但那时的我,依然是几乎什么都不懂,既不了解欧美学界的政治传播都在研究什么、有什么重要的理论和议题,也不清楚学科的建制和分野。如果一个大牛学者没有书翻译成中文,那么我很大可能是不知道的。当时我傻乎乎地一股脑申请了不少政治学和社会学的项目,但通通被拒绝。后来我才知道,如果没有这两个学科相关的学位背景、研究经历或是推荐信,又在个人陈述中体现出对这两个学科的主流范式和热门话题的无知,那当然是只能做分母了。

最后还是传播学的博士项目收了我。回想起来,10年前的自己确实是踉踉跄跄走上学术道路的。现在,我在面对自己的本科生们时,总会清楚地意识到他们比当年的我厉害得多,不仅从大一开始就阅读英文文献,大四时已经能做出像模像样的论文,而且出国交换一两个学期也已经是标配——在我读本科的时候,那还是极少的机会。

在严酷的挑战中成长

接收我的是威斯康星大学麦迪逊校区(University of Wisconsin-Madison)新闻与大众传播学院的博士项目。这所学校在传播学方面是不折不扣的顶尖水平,整个大学居然有三个传播学方面的院系,而且个个都很强。

在美国的第一个学期是极为艰苦,甚至可以说是严酷的。不仅因为威斯康星那个地方的天气实在太冷,大雪要下半年,最低温度零下30度,也因为学习方面的挑战——可想而知,以我当时那么薄弱的底子,从工作生活中很少用英文到每周要读几百页英文学术作品,就好像突然从新手村被传送到了高手区。

在威斯康星的冰天雪地里,我哭了很多次。有一天下午在沙发上捧着一本很厚的书,却怎么也读不进去,而且不知怎的就睡着了,醒来之后发现天色已经昏暗,四周寂静无声,那种绝望的感觉直到现在都记得。

有人可能会觉得:你的记者工作对学习这些没有帮助吗?答案是:确实没什么帮助。从记者到学术,是一种根本性的范式转换,别看他们都是在“写东西”,但彼此的距离非常遥远。

那两年,我的许多前同事也都从《南方周末》离职了。他们大多加入了互联网公司,或者自己创业。当时是大厂突飞猛进的好时光,也是互联网创业热潮的顶峰,坊间流传着一份ppt就能融资几千万的故事。我的前同事们大概也有不少在那几年实现了财务自由,而我却在美国的小镇上与英文论文做痛苦的搏斗,博士学位和大学老师的工作都看上去都那么遥远。

不过,越严酷的挑战,也的确能给人越迅速的成长。最艰难的第一学期过去后,一切都有了起色。读文献速度更快、更有技巧了,自己在模仿和摸索中也逐渐可以独立做研究、写论文了。虽然威斯康星的雪要到5月才会化,但我感觉自己在一二月份的时候就已经走过了最冷的那段路。

因为肩上难以卸下的负担,离开中西部

在威斯康星入学后,学院给大家分配了“临时导师”——一年后可以再更换。也许是看我对“政治传播”感兴趣,学院给我分配的是一位做了很多政治传播研究的老师。他是系里的大牛,也是领域里的重磅人物,并且有一批学生是冉冉升起的新星。

我第一年的两个学期都选了他的课。也是在他的课上,我知道了“政治传播”究竟是什么——或者说,在美国人的眼里,“政治传播”究竟是什么。

如果做一个极为简单粗暴的总结,那就是:在美国学术界,政治传播就是关于信息传播如何影响两党候选人在大选中得票结果的研究。这里有两个层面的聚焦点:第一,“政治”被缩窄为“美国政治”,乃至“每四年一次的大选当中的两党之争”;第二,“传播”被缩窄为“传播效果”,或者说“以社会心理学为基础的媒介效果研究”。所以,我的大牛导师在课上搬出来奉为经典的大部头著作,其实是社会心理学的书。

这方面的研究当然很重要,也有了非常多的成果。大选也的确是美国政治生活的中心,我也通过这些文献对它了解了不少。不过,在像海绵一样吸收这些知识的同时,我在心里还是觉得,这好像不是我要研究的东西。

后来我得知,在美国所有的传播学博士项目中,威斯康星的毕业生是工作找得最好的。而其中,这位大牛导师的学生又是佼佼者。所以,如果在他手下好好干,应该会有不错的美国教职等着我。

但我当时决定离开威斯康星,现在回头看也并不后悔这个决定。因为,在阅读那些关于美国大选的论文时,在分析民主党和共和党、CNN和Fox的数据时,我没有感到所谓的“calling”。身在美国,我关心的、在意的还是中国,而当时整所大学里面也没有几个老师研究与中国相关的话题,很少见到与中国相关的讲座。记得有一次看到Asian这个词就很兴奋地凑了过去,结果才发现是Asian American Studies,也就是专门研究亚裔美国人的,那和对亚洲的研究完全是两码事。

对研究话题的执着,成了我肩上的某种“重担”。从负面来说,它限制了我学术发展路径的可能性,甚至是限制了工作地点的选择;从正面来说,它让我从工作中获得了更多的意义感。现在我已经越来越了解到,学者其实是多种多样的,有一些学者并不是很在乎研究的是什么话题,语境是哪个国家,采用的是怎样的路径,只要能出成果、给学术大厦添砖加瓦就可以了。不同类型的学者本身并无高下之分,只是,在一定程度上,我们的性格和经历就决定了会成为哪一种的学者。

所以,我在威斯康星读了一年之后,转到了宾夕法尼亚大学继续读博。那里的传播学研究在话题和方法上都更为多元,而且学校里有更为活跃的中国研究社群——用现在的流行语来说,宾大的当代中国研究中心是我读博期间的“快乐老家”,那里几乎每周都有一两次讲座,提供的免费午饭还是中餐。

费城的天气也没有威斯康星那么冷,而且市中心有唐人街。东海岸的城市也更密集,坐车一个半小时就到了纽约,对于喜欢大城市的我来说也是很大的福利了。

追随潮流,但没能追上

从威斯康星搬去费城,看上去是追逐内心的召唤,坚定地做自己想要做的研究,即便那样的研究并不“主流”。但是,初入学术界的我其实并没有那么强大的自信,依然容易受到外界的种种潮流与变化的影响,尤其是在研究方法方面。

我开始博士学习的那两年,正是大数据和计算传播方法开始兴盛的时候。还记得那时参加ICA(国际传播学年会),有同学拉我去听计算传播方法的Blue Sky Workshop——类似于一个圆桌讨论环节。后来,这批学者就联署成立了计算传播学“兴趣小组”(interest group),成了学会的一个正式分支,并且不断发展壮大,可能还会成为学会的正式部门(division)。

还在威斯康星的时候,我就已经感受到了身边所有人都在谈论大数据的氛围,并且产生了一种“不用R、不学Python都不好意思说自己在读社会科学博士”的感觉。在这样的压力之下,我也利用假期时间自己在Coursera上面学了这两种工具。后来,R还算用了一阵子,而Python则是在疏于使用中忘得精光了。

那种压力可以被称为“methodological panic”,也就是因为新兴的、看上去无比强大但又感觉很难掌握的研究方法而产生的恐慌。在多元而前沿的宾大传播学院,我了解到了许多听上去非常炫酷的方法,这在一定程度上更加重了方法论上的恐慌情绪。除了对社交媒体上的大数据做自动化分析之外,还有用fMRI扫描大脑研究传播效果的脑神经科学方法,有从复杂系统的研究中借鉴而来以建模的方式做研究的“Agent-Based Modeling”。而在政治传播这个具体的领域,则受到了政治学追求因果推断的潮流影响,也在大谈自然实验、双重差分、贝叶斯推断等能够更好地建立因果关系的方法。

对于一个连结构方程模型都才刚刚学会的菜鸟博士生来说,这些方法看上去既闪闪发亮又难以接近。不过,我还是对其中的大多数都做了一些了解,这在一定程度上也是因为宾大的传播学院要求上完20门课才能开始做自己的博士论文,所以我从民族志到计算传播学全都上了一遍,尽管可能不精通任何方法,但也可以说对各种方法都不至于全然无知。

在这种恐慌感的驱动下,我还加入了一位教授的研究小组。她是做大数据方法,尤其是社交网络研究的。后来回想起来,我之所以选择了加入她的小组,一定程度上可能因为她是一个说英语有口音的西班牙人,是女性,不是美国白男。我对方法本身已经有足够的恐惧了,觉得自己很难再承受额外的压迫感。

很有意思的是,当时她的组里绝大多数都是亚裔学生。不知道他们是否也有跟我类似的考虑。当然,从另外一个角度来说,在这波计算传播学的热潮中,的确有很多都是亚裔的、华人的学者,从最资深的前辈,到中生代力量,到年轻的助理教授和博士生,都有许多华人面孔。这在一定程度上也让我感受到了更大的方法论恐慌感,因为似乎身边的中国同学们都在做这个,于是更容易让人产生这样的错觉:做计算方法才有未来,华人学者做计算方法才有未来。

在读博期间,我曾一度觉得不同的方法之间是有鄙视链的:解释性的方法高于描述性的方法,描述性的方法又高于探索性的方法;计算方法高于传统量化方法,传统量化方法又高于质化方法。当然,这都是非常错误的认识,不同的方法各有长处,并没有优劣之分,需要放到具体的研究问题上去判断。解释因果关系的研究也并不一定比探索性研究更高级,因为对于很多研究尚少的问题,第一步肯定只能做探索性研究,在此基础上才能做描述性和解释性的研究。但这些错误认识也不可能是我凭空幻想出来的。我之所以会那么想,在一定程度上也是因为一些人的确存在这样的观点,尤其是当对方法有偏好的学者成为领域内重要期刊的编辑之后,更会影响不同方法的发文难度,形成一种无形的指挥棒效应。

在宾大的五年,我尽力向看上去更高级的方法靠近,但我自嘲说自己是“faked it, but couldn’t make it”——假装了半天,最终还是没能成功。我最近翻出当时教授组里的合影,发现里面的其他中国同学全都成了计算传播学领域的新星,而我虽然在博士论文中用了一些方法,虽然在少数项目中也有所涉及,但最终显然没有成为计算传播学研究者。

撕扯与拧巴

当然,为了给自己挽回些颜面,我也可以自辩说,作为一个曾经的理科生,我并不是学不会那些方法。只是,我想要研究的话题很难用这些方法。比起对美国语境的研究,中国政治传播的研究还很初步,还需要非常多探索性的研究铺路才行。一个简单的例子:美国政治传播研究的一个基础性前提就是,人分成自由派和保守派,或者称为左派和右派,大致对应的就是民主党和共和党。可是,这种被美国人视为自然而然、天经地义的分野,其实在很多国家都不适用,在中国的语境下就更是如此了——你能说得清楚中国的左派和右派分别是什么吗?能分得清中国人分成几个派吗?在不要求严谨的日常语境下尚且难以回答,要想对这些问题给出有大量学术基础的回答,就更是不可能了。

所以,这又回到了“对研究话题过于执着”这个问题上了。我的不少华人同学,在选择了做大数据、计算方法之后,研究的基本都是美国的话题了。这也很容易理解,无论从理论框架的成熟度还是数据的易得性方面来说,美国和世界其他国家的差距都太远了。在马斯克买下Twitter(现在叫X)之前,Twitter提供的学术API是多少人走入计算传播学之门并一直使用下去的神器;对比之下,要从微博上获得数据就要难得多了。最近,Facebook将平台数据提供给一批顶尖学者之后产生的论文陆续在《自然》《科学》等期刊发表了,微信有可能给这样的合作机会吗?还是想都不要想了。

所以,执着于研究中国话题确实属于自讨苦吃、主动选择hard模式,且不说学术期刊编辑和审稿人普遍存在的“研究中国不如研究美国一个小镇重要”、“中国太特殊,无法生产普遍性理论”的偏见了。不过,我觉得自己可以苦中作乐,乐在其中。

回顾我在宾大选过的那些课,我发现自己上得最开心的是:做亚文化研究的老师教的“互联网民族志”、做媒体政治经济学批判研究的老师教的“媒体和民主”,还有研究新闻与文化的老师带领的暑假国外参访。好玩的是,这些老师都不在我的博士论文委员会里面,但我最近一年和他们都在不同的学术场合见过。

从我博士论文的选题和委员会组成中,其实就能看出我的撕扯、犹疑和拧巴。我当然要研究中国,但我又希望自己的研究能被放在美国的政治传播学术语境中,所以我选了一位研究美国政治传播、但同时具备国际视野、且在方法论上多元开放的老师做导师。我用了从西班牙老师那里学来的网络分析方法,做的却是一个探索性的研究,没什么因果关系解释在里面。

我想,这些对于博士生来说可能都是常见的现象吧:有自己的想法,希望探索自己的兴趣方向,但又总是不自信,会有意无意地模仿别人。直到今天,在已经当了4年助理教授、发表了十数篇论文之后,我才逐渐有了点自信,可以尝试以不需要模仿他人的方式去做自己想做的研究。

在建立自信的过程中,很幸运的一点是:我在读博的时候遇到了一位很棒的合作者。她是一位研究中国媒体与政治的俄裔美国人,当时在宾大的传播学院做博士后。在我读博期间发表的4篇论文中,有3篇都是与她合作的。我们还一起在上海、南京、北京等地做了田野调查,和编辑记者们喝酒吃饭,那是博士生涯中的快乐回忆。

奇怪的形状,也总能找到适合的位置

在追逐了潮流之后,我发现自己还是对那些看上去一点都不时髦的东西感兴趣:中国问题、新闻媒体、访谈和田野。

研究新闻,特别是研究中国的新闻,还要用很传统的方法研究,听上去有点无可救药。这样怎么可能找得到工作?我当然也很担心。在找工作那一年,我一共投了33个教职岗位,其中只有一小部分是journalism的职位(可以投的职位确实很少),有一些是政治传播的职位,还有更多五花八门的:数字媒体、媒体与文化、数字文化、媒体产业、传播和科技、国际传播、全球传播、社交媒体和社会……

回过头来看这个名单,确实是有点胡乱投、强行投,所以投不中也很正常。但是,有几个我认为自己很有竞争力的岗位,也是杳无音信,只能让我猜测是不是因为我研究中国,而研究中国的政治传播不算研究政治传播,研究中国的新闻业不算研究新闻业,研究中国也不算国际传播、全球传播、跨文化传播(因为只是一个国家,没“跨”起来、没“国际”起来)……

这33份工作大部分都是美国高校的,但所有的美国高校中只有一所给了一个线上面试的机会。欧洲的一所高校给了校园面试的机会。除此之外,就是我现在的这份在香港中文大学的工作了。

当然,幸运的是,我只需要一份工作就够了。

而过去的4年已经证明,这份工作就是完美契合我的那一份。无论从学术兴趣、教育理想,还是生活方式上来说,都是如此。一位欧洲同事在离职前跟我说,她可以非常轻易地看到我一直在中文大学做下去,十年、二十年,因为她觉得这里太适合我了。

我当然也希望自己两年后可以拿到终身教职,可以在这里一直做下去。至少现在,在进入学术圈10周年的这个节点上,我觉得自己算是初步走出了混沌与犹疑,开始找到了自己的学术身份并且为之感到自信。我现在充满兴致地研究自己一直关心的话题,那就是中国的新闻业和政治传播,我使用多种研究方法,但最主要的还是访谈和田野,因为我研究的许多问题都还停留在探索性和描述性的层面,这是我们在搭建学术大厦过程中的必由之路。我也和一些掌握计算方法的同事合作,但我自己已经不会写Python了。

我好像是兜了一大圈,最后回到了自己熟悉的地方。但是,出去的这一大圈,我觉得一点都不浪费,因为我了解了更丰富的方法,更多元的认识和了解世界的视角。我不是那些方法的专家,但我也许可以做一个连接各种方法的人。

我本以为自己是一个奇形怪状的研究者,但最后发现,其实形状很奇怪的人也能找到自己的位置。我在读博初期觉得自己的记者经历毫无作用,但后来却越来越发现,我在业界的经历和人脉,其实对于我的研究、教学乃至行政服务都很有帮助,也是学校所期待的。

另外,我也逐渐发现,那些时髦的方法其实并没有取代老套的方法。十几年前有人宣称:有了大数据,连理论都不需要了。那确实是一种横扫一切的霸气:且不说把其他方法淘汰掉,连理论这种东西都可以告别了。但是现在越来越多人认识到,大数据也有自己的问题和局限,它往往是不完备的、有偏向的。Twitter的数据支持了那么多计算传播学研究,可是Twitter的用户是一个特殊的群体(喜欢谈论新闻和政治的人),并不能代表美国人整体,更不能代表全世界。随着越来越多的传播发生在群聊、私聊、非公开的圈子里,计算方法能触及的数据也变得更有限。

至于Python,最新的热门话题是——有了ChatGTP之后,还要学Python吗?

认清与挑战主流存在的问题

如果说我的10年学术生涯早期是踉跄和挣扎,中期是犹疑和拧巴,那么最近两年就是开始对学科的“主流”有了更平视的视角,以及批判的勇气。

我现在愿意说自己做的政治传播研究是非主流的,但这在很大程度上是因为主流本身存在严重的问题:太美国中心,太白人中心,一点都不具备多元性和普适性。

当然,也是因为不少学界前辈做了公开的反思与批评,才让我有勇气去这么想。比如,在去年的国际传播学年会上,香港浸会大学的Cherian George教授就做了一番酣畅淋漓的发言。他在列举了“政治传播”这个分支过于聚焦于西方的种种证据之后说:其实关于“政治传播不够国际化”的批评声音已经出现很久了,也有很多人建言献策,但ICA的“政治传播”这个分部还有它的期刊依然没什么变化。既然如此,不如用一个简单的方法,那就是把现在的“政治传播”改个名字,叫“西方政治传播”,那不就解决问题了吗?如果你们做不到真正的国际化,那就把“政治传播”这个名字让出来,承认自己做的只是“西方政治传播”好了。

他的这个建议,是对这个嘴上喊着要国际化、实际上却迈不开步子的领域的绝妙批评。从另一个角度来想,也正是因为西方政治传播研究长期顶着“政治传播”这个名字,才让做非西方的政治传播的学者觉得自己做的东西好像没那么重要。

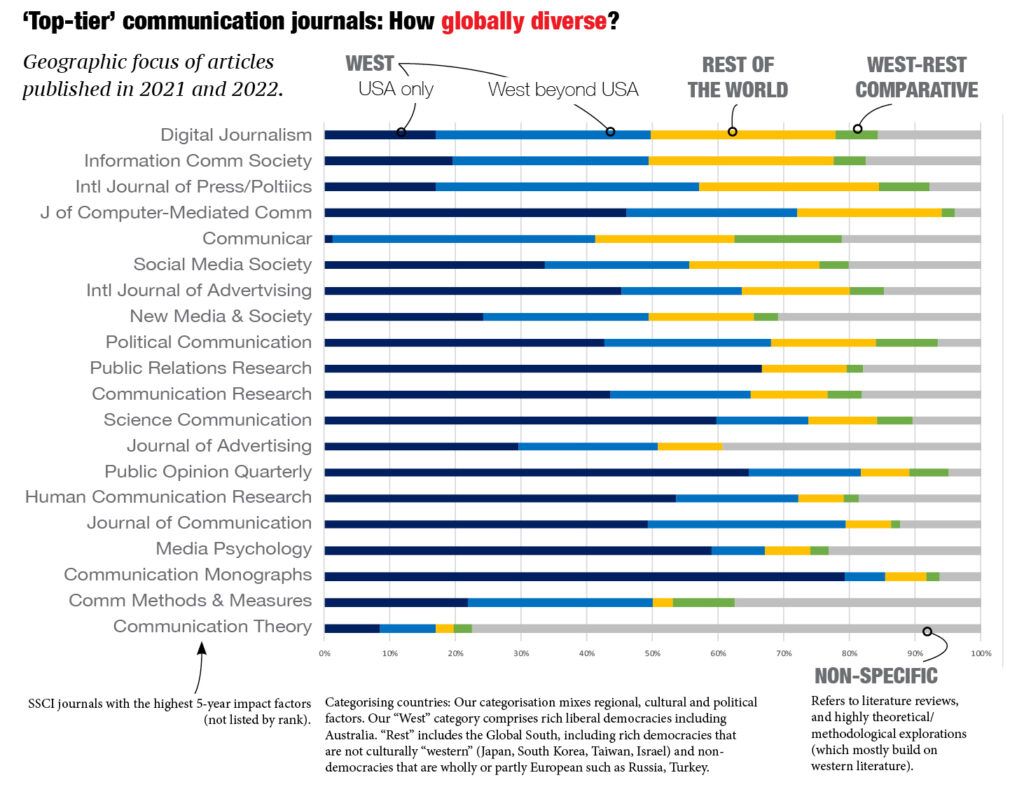

Cherian George教授不仅是个批评者,还是建设者。为了改善传播学领域的西方中心倾向,他发起了一个叫Global Media Studies Network的项目,为真心想要让传播学变得更国际化的学者提供教学与研究资源共享的平台。作为项目的一部分,他统计了发表在传播学顶尖期刊上的论文究竟有多少是来自非西方语境的,答案当然是:少得可怜。

当领域内资深的学者做出直接的反思、批评和行动,这也会给新入行的学者带来重要的鼓励和启发。尤其是让大家意识到:如果你关心的话题、你重视的角度,不受主流的重视,那么可能不是你的问题,而是主流的问题。

在道路漫长、等级森严的学术界,初入行的人建立起这样的自信并不容易。我也是花了差不多10年的时间才逐渐有勇气去这样思考、这样自我定位,甚至尝试质疑和挑战主流。

一些总结

最后,让我抛出一些总结性的观点吧。

当初入学术界读博士的时候,你很容易被扑面而来的信息淹没。但同时,你又很容易只聚焦于少数人:你的导师、在你的阅读列表中常出现的作者、你的同辈。这让你很容易受到他们的影响。但实际上,学者是非常多样的,比你想象的要多元得多,你身边的人只是其中的少数几类而已。

所以,不妨保持更开放的心态,也可以更加自信一些。说不定,在那么多类型之外,你自己也可以成为一个新的类别。

我知道,“听从自己内心的召唤”不是一件容易的事情。在你内心的召唤和外部条件的限制之间,存在着巨大的张力和撕扯。或者有时候,并不是外部条件的限制,而是你以为的外部条件的限制。所以,你不妨追问:这样的限制实际上真的存在吗?

有很多事情是超出我们的控制之外的,比如一个学科的传统和发展趋势,比如一个院系的招聘计划,所以我想有时候我们不得不做一些妥协。但我也相信,你终将找到最适合自己的地方。

对于我们不能控制的力量,不同的人有不同的对待方式。但基本上,你无法假装自己对某件事的热情——尤其是对于学术这种长跑来说,一直装下去太累了,你迟早会现形,不如从一开始就更真实地听从自己的内心。

当然,你很可能也会和我一样兜个大圈子。没关系,这都不是浪费时间。就像乔布斯说的,你此前做的事情在你今后的某个时刻,可能都会串联起来,给你带来新的可能。

回顾这10年的学术旅程,我意识到,这其实是一个关于“我是谁”,或者“我想成为什么样的人”的问题。如果只是想拥有一份性价比高的工作,那么做学术实在不是什么好的选择。既然走上了这条路,并且想要坚持走下去,终归是想追求着一些别的什么吧,尤其是一种自我实现的价值感。

所以,不如think big, think bold。否则,就有点浪费了做学术这件事情了。

那么,也将这作为我对自己下一个学术十年的自我鼓励吧。也许,我会在会员通讯第1700期的时候,再做一次回顾的。

(本期下载包可以点此获取)

新闻实验室Newsletter Newsletter

订阅newsletter,通过邮件及时获取最新内容。(订阅免费,之后可以选择加入付费会员。)